2025.05.02 / プレスリリース

東北地方初の「オルフェウス・ハイブリッド」納入

八戸市視聴覚センター・児童科学館のプラネタリウムがリニューアル

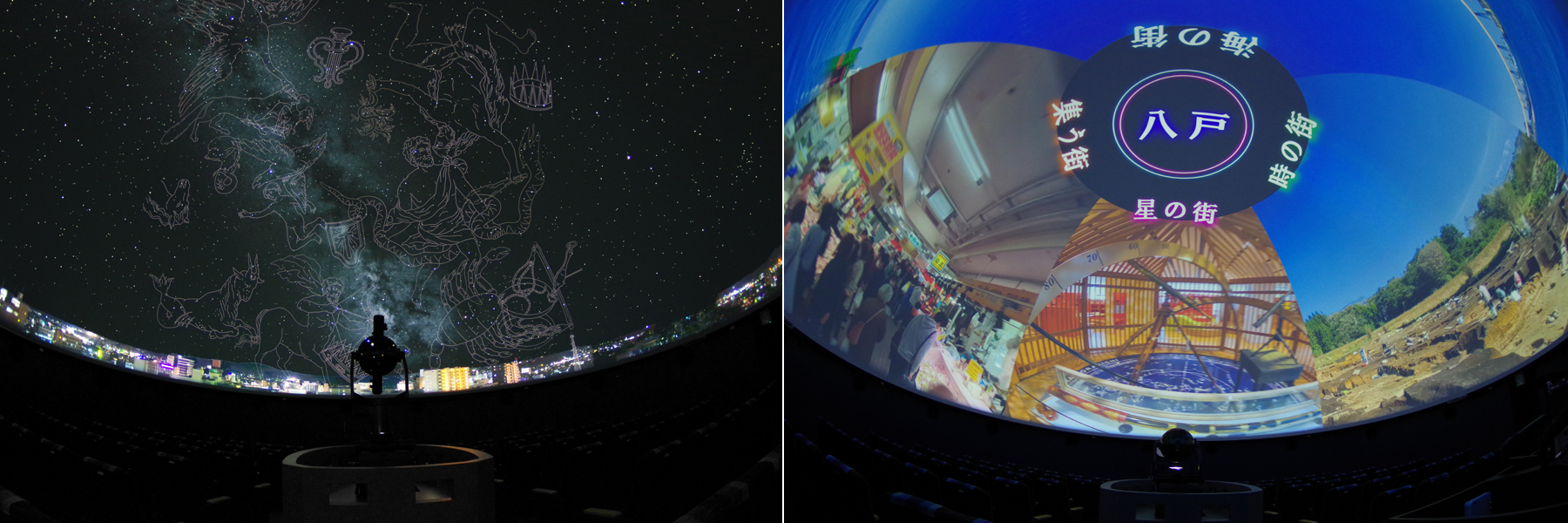

株式会社五藤光学研究所(取締役社長:五藤信隆、東京都府中市)は、八戸市視聴覚センター・児童科学館(館長:中村文雄、青森県八戸市)に「オルフェウス・ハイブリッド」を納入・設置しました。同システムは、光学式プラネタリウム「オルフェウス」と、全天周デジタル映像システム「バーチャリウムⅡ」が融合した「ハイブリッド・プラネタリウム」で、東北地方では初導入となります。約800万個の恒星で天の川を再現する光学式プラネタリウムと、高精細でダイナミックな宇宙映像を投映できるデジタルシステムが一体となり、宇宙の魅力をより感じられるドーム空間へと生まれ変わりました。

同館のプラネタリウム、2025年5月2日(金)にリニューアルオープンします。投映スケジュールなどの詳細は、施設のホームページをご確認ください。

自由にマウス操作できる360度のドーム内イメージはこちら

※ Internet Explorer のウェブブラウザ は対応しておりません。

リニューアルの詳細

[ 施設の概要と経緯 ]

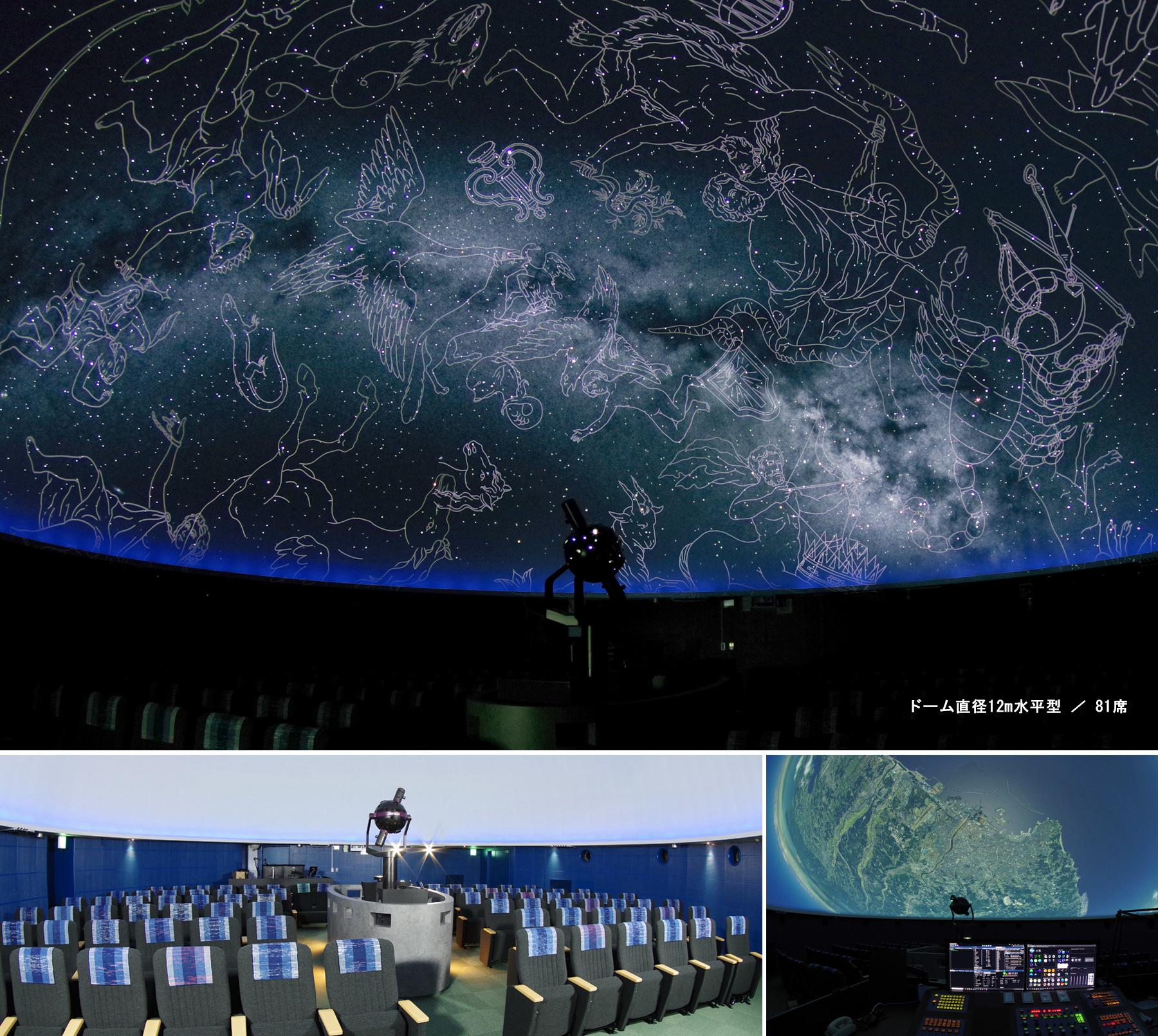

八戸市視聴覚センター・児童科学館は、直径12mの水平型プラネタリウムや視聴覚室、科学展示を備え、1980年(昭和55年)に開館しました。以来40年以上にわたり市民に親しまれてきましたが、プラネタリウム機器の老朽化に伴い、機器の更新や室内の改修が行われることとなりました。機器に求められたのは、美しい星空の再現に加え、学習投映において正確な光度差や恒星色を再現できること、太陽系の俯瞰や宇宙の果てまでの疑似体験が可能であることであり、これらの機能を備えた「オルフェウス・ハイブリッド」が採用されています。さらに、八戸市の文化・歴史・市民をテーマにしたオリジナル番組や「種差海岸」「葦毛崎展望台」といった八戸市を代表する名所の全天画像も制作、納入しました。

[ 納入機器 ]

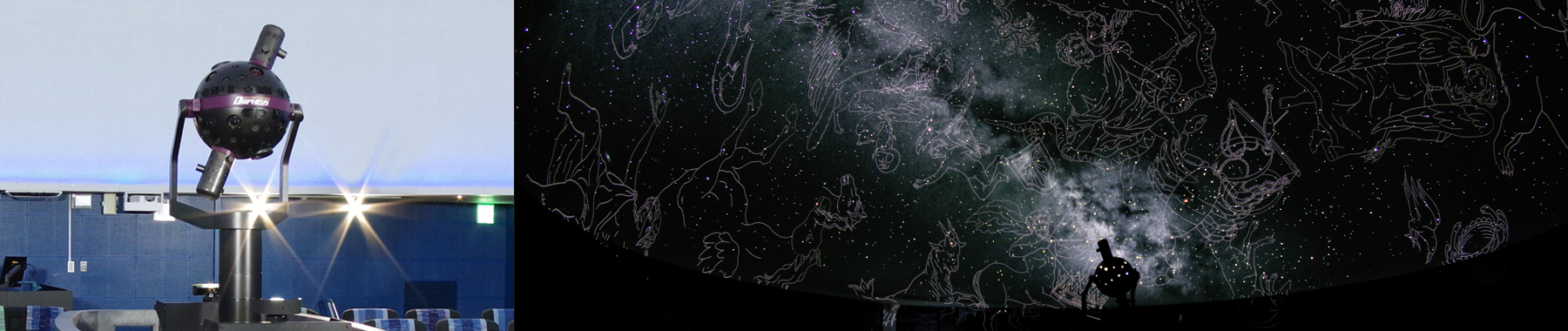

本物のような星空を再現する光学式プラネタリウム「オルフェウス」

光学式プラネタリウム「オルフェウス※1」は、12mクラスのドームでは最高峰の光学式プラネタリウムです。全天に天の川を含む約800万個の恒星を映し出し、全88星座絵を投映できるほか、正しい等級差や約300個の恒星の固有色も忠実に再現。等級差を可変して星座の形をわかりやすくするなどの学習投映に適した調光機能を備えています。さらに、夕陽の色の変化や地球照、月食なども再現したり、満天の星空に包まれるシーンを表現したりすることができるなど、エンターテインメント空間としても幅広く活用することができます。

※1 本機は東北地方で初導入

<主な機能>

- 肉眼で見ることのできる6.55等星までの約9,500個の主恒星

- 約800万個の恒星で再現される高精細な天の川(主恒星の個別調光可能)

- 3.5等星までの約300個の恒星に固有色を再現

- 全88星座絵の投映

- 夕陽の色の変化、地球照、月食の再現

- デジタル映像との連動(ハイブリッド対応)

多目的学習をサポートする全天周デジタル映像システム「バーチャリウムⅡ」

全天周デジタル投映システム「バーチャリウムⅡ」は、4K相当の高精細なビデオプロジェクター2台を使用し、12m水平型のドームスクリーンに、つなぎ目なく美しい映像を投映します。宇宙に関する最新の研究成果を内蔵するだけでなく、「ハイブリッド・プラネタリウム」として、星座線、惑星やメシエ天体などの各種画像と「オルフェウス」の美しい星空を融合させ、臨場感あふれるドーム空間を創り出します。また、学習投映では方位を直感的に理解できるよう、市内全41小学校の風景画像を撮影し、システムに装填しました。さらに、八戸市と国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)※2が共同開発した「海洋STEAM教材※3」を全天周映像として再編集し実装するなど、これまで以上に多目的な学習に活用することが可能となりました。

※2 国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)は、日本の海洋科学技術の発展を担う研究機関で、深海探査や気候変動、海洋資源などに関する最先端の研究を行っています。

※3 海洋STEAM教材とは、八戸市と国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)が共同開発した、海洋に関する学習を深めるためのスライド画像教材です。STEAM(SCIENCE 科学 / TECHNOLOGY 技術 / ENGINEERING 工学 / ARTS 芸術・リベラルアーツ / MATHEMATICS 数学)の各分野に関連した海洋の多様なテーマを取り入れ、視覚的に魅力的な映像を通じて海洋環境や生態系、技術的な側面に対する理解を深めることができます。この教材は、海洋の科学や環境問題に対する意識を高め、次世代の学びをサポートするために開発されました。

<主な機能>

- オルフェウスの星空に星座線や星の軌跡を表示するなど一体となって動作

- 太陽系や銀河をめぐる宇宙旅行などを再現するシミュレーション機能

- 市内全小学校校庭からの風景画像、JAMSTECの海洋STEAMコンテンツの投映

- 八戸市に根ざしたコンテンツの投映

[ その他の改修 ]

プラネタリウム機器を更新するだけでなく、八戸市を感じることができるように室内を改修し、座席幅や間隔を広げるなど、鑑賞環境も大幅に向上しました。

<主な改修内容>

- ゆったりとした幅広のリクライニングシートを採用し、長時間でも快適に鑑賞可能

- 車椅子利用者にも配慮した設計で、誰もが快適に楽しめる空間に

- 座席のヘッドカバーには、地域の伝統工芸「南部裂織」を採用し、八戸らしさを演出

- プラネタリウムの保護サークルは、八戸市の景勝地「葦毛崎展望台」をモチーフにデザイン

- 聴覚障害者のための補聴設備(ヒアリングループ)

- 多言語聴取用の無線貸出端末を装備

八戸市視聴覚センター・児童科学館

八戸市視聴覚センター・児童科学館は、こどもたちの豊かな人間性の育成を願い、科学する心を育て、情操の高揚を図るとともに、視聴覚教育の組織的な推進による八戸市の学校教育・社会教育の振興を目的に、昭和55(1980)年10月に開館しました。プラネタリウムや天文観測、ものづくり等の体験活動を通して「理科好きなこどもの育成」、「豊かな人間性の育成」を目指した事業運営が行われています。

〒031-0001青森県八戸市類家4丁目3−1

オフィシャルHP https://www.kagakukan-8.com/

解説

[ 株式会社五藤光学研究所(GOTO INC)]

プラネタリウム、大型映像システム、天体望遠鏡製造のトップメーカー。 特にプラネタリウムでは小型から超大型のプラネタリウムに至るまで多機種を開発し、現在では1000台を超える納入実績(累計)があります。全天周フィルム映像(アストロビジョン)や全天周デジタル映像装置(バーチャリウム)では、他社に先駆けて機器システムを開発する他、機能を活かした映像コンテンツを制作し、機器の維持管理、施設運営なども行っています。

〒183-8530 東京都府中市矢崎町四丁目16番地

オフィシャルHP https://www.goto.co.jp/

[ ハイブリッド・プラネタリウム(HYBRID PLANETARIUM)]

株式会社五藤光学研究所が2004年に開発、提唱した新しいプラネタリウムシステムです。光学式プラネタリウムと様々な迫力ある映像を投映する全天周デジタル映像システムを融合させ、各々が常に同じ座標空間を投映できる仕組みを有するもので、日本国内に留まらず、プラネタリウム発祥の地であるドイツをはじめ、米国、欧州、中東、アジア諸国などに数多くの納入実績を誇ります。

同システムは、ドーム径に応じた各種の光学式投映機を有しており、ドーム径4mから最大50mまで幅広く対応しています。

[ オルフェウス(ORPHEUS)]

2017年にリリースした光学式プラネタリウム。〝緻密で美しい星空〟を提供するだけでなく、薄明薄暮や夕日の色合い、月食などを再現する他、各種座標や世界で初めて全88星座絵の投映を可能とした光学式プラネタリウムです。「オルフェウス」は、これまでに高知みらい科学館(高知県)、柏崎市立博物館(新潟県)、佐久子ども未来館(長野県)、松本市教育文化センター(長野県)、ビョルマロ天文台(韓国)、港区立みなと科学館(東京都)、米子市児童文化センター(鳥取県)、京都市青少年科学センター、長野県伊那文化会館、上海天文館(中国)、DENZAI環境科学館(室蘭市)、LWL自然史博物館(ドイツ)、Howard B. Owens Science Center(米国)、Science Museum Oklahoma Love’s Planetarium(米国)に納入。今後も、国内外への納入が予定されています。

※ ハイブリッド・プラネタリウム(HYBRID PLANETARIUM)、バーチャリウム(VIRTUARIUM)、オルフェウス(ORPHEUS)は、日本国内における株式会社五藤光学研究所の登録商標です。

本件に関するお問い合わせ: 株式会社五藤光学研究所 営業本部 企画営業 TEL 042-362-5366