沿革・あゆみ

| 1926年 | 大正15年 | |

五藤齊三 世田谷区三軒茶屋自宅に於いて個人経営として創業。有効径25mm焦点距離800mm単レンズの屈折望遠鏡を発売。従来に無かった低価格天体望遠鏡に注文殺到。

五藤齊三 世田谷区三軒茶屋自宅に於いて個人経営として創業。有効径25mm焦点距離800mm単レンズの屈折望遠鏡を発売。従来に無かった低価格天体望遠鏡に注文殺到。 |

|---|---|

| 1936年 | 昭和11年 | |

北海道オコッペ日食に朝日新聞社と組んで観測班を派遣。

北海道オコッペ日食に朝日新聞社と組んで観測班を派遣。「フラッシュ・スペクトル」を撮影して文部大臣賞を受ける。 |

| 1954年 | 昭和29年 | |

理科教育振興法による小・中・高校の理科設備の充実計画はじまる。 同設備基準による望遠鏡、天体投映機等を開発し、理科教材商社を通じて全国的に流通。 8割強のシェアを占める。 |

| 1959年 | 昭和34年 | | レンズ投映式中型プラネタリウム(M型)開発に成功。東京国際見本市に出展。1号機を浅草・新世界に納入、2号機をブリッジポート博物館(USA)に納入。プラネタリウム普及の可能性を開く。 |

| 1963年 | 昭和38年 | |

府中市(現在地)に移転。 レンズ投映式小型プラネタリウム(S型)を開発。 学校施設へのプラネタリウム導入が始まる。 |

| 1970年 | 昭和45年 | |

EXPO’70 日本万国博覧会みどり館に、世界初の全天周映画方式「アストロラマ」を開発納入。

EXPO’70 日本万国博覧会みどり館に、世界初の全天周映画方式「アストロラマ」を開発納入。博覧会における映像展示の草分け的施設となる。 |

| 1972年 | 昭和47年 | | 日本で初めてのフルオートマチックプラネタリウムを開発。 神奈川県立青少年センターに納入する。プラネタリウム機器の演出に変革をもたらし、今日のプラネタリウム施設の増加に繋がる。 |

| 1976年 | 昭和51年 | | システムマウント式天体望遠鏡「マークX」を開発。 発表と同時に注文殺到。アマチュア天文業界に大きなインパクトを与える。 今日の小型屈折望遠鏡の超色消、短焦点化にも影響を与える。 |

| 1979年 | 昭和54年 | |

五藤隆一郎 取締役社長に就任

五藤隆一郎 取締役社長に就任 |

| 1981年 | 昭和56年 | | プラネタリウム番組の映像制作を行うソフト開発課を設置。 プラネタリウムをこれまでの星空空間から映像空間へと変化させる。 以来、今日に至るまで、多くの映像素材、作品の制作を行う。 |

| 1984年 | 昭和59年 | |

府中本社新工場(現在)落成。

府中本社新工場(現在)落成。宇宙型プラネタリウム(GSS)を世界で初めて開発。1号機を横浜こども科学館に納入。傾斜型宇宙劇場が誕生。 |

| 1988年 | 昭和61年 | |

宇宙型プラネタリウム(GSS)の次世代機GSSⅡ(18m~23mドーム用)を開発。 全天周映像(ASTROVISION 70)との連動により多彩な演出を実現。

宇宙型プラネタリウム(GSS)の次世代機GSSⅡ(18m~23mドーム用)を開発。 全天周映像(ASTROVISION 70)との連動により多彩な演出を実現。 |

| 1995年 | 平成7年 | |

愛媛県総合科学博物館(直径30m)に「GSS-HELIOS」を納入。 翌年、世界最大のプラネタリウムに認定される。

愛媛県総合科学博物館(直径30m)に「GSS-HELIOS」を納入。 翌年、世界最大のプラネタリウムに認定される。 |

| 1996年 | 平成8年 | |

フルドーム、フルカラーの三次元CG映像をドームスクリーン継ぎ目なく投映する世界初のシステム 「バーチャリウム」を開発。1号機を「南牧村農村文化情報交流館」に納入。

フルドーム、フルカラーの三次元CG映像をドームスクリーン継ぎ目なく投映する世界初のシステム 「バーチャリウム」を開発。1号機を「南牧村農村文化情報交流館」に納入。 |

| 2001年 | 平成13年 | |

超高輝度宇宙型プラネタリウム「SUPER-HELIOS」が誕生。

超高輝度宇宙型プラネタリウム「SUPER-HELIOS」が誕生。 |

| 2002年 | 平成14年 | |

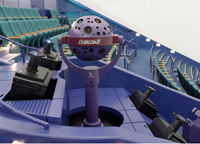

教育現場の幅広い用途に応えた「GSS-CHRONOS」を開発。

IPS(International Planetarium Society)に発表。アメリカのさまざまな教育施設に導入される。

教育現場の幅広い用途に応えた「GSS-CHRONOS」を開発。

IPS(International Planetarium Society)に発表。アメリカのさまざまな教育施設に導入される。

|

| 2003年 | 平成15年 | |

五藤信隆 取締役社長に就任。

五藤信隆 取締役社長に就任。全天周デジタル映像システム「バーチャリウムⅡ」を開発、発表。 子供たちが星空を手軽に楽しめ、持ち運び可能な天体投映機「NEX」と専用のエアードーム「星たまご」の発売開始。 |

| 2004年 | 平成16年 | |

光学式プラネタリウムと全天周デジタル映像システムが融合した 世界初のハイブリッド・プラネタリウムを盛岡市子ども科学館に納入。

光学式プラネタリウムと全天周デジタル映像システムが融合した 世界初のハイブリッド・プラネタリウムを盛岡市子ども科学館に納入。 |

| 2005年 | 平成17年 | |

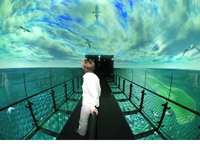

日本国際博覧会(愛・地球博)長久手日本館に世界初360度全天球映像システムを、 また地球市民村、三菱未来館、アイルランド館に映像システムをそれぞれ納入。

日本国際博覧会(愛・地球博)長久手日本館に世界初360度全天球映像システムを、 また地球市民村、三菱未来館、アイルランド館に映像システムをそれぞれ納入。 |

| 2006年 | 平成18年 | |

愛・地球博で話題となった360度全天球映像システムを上野国立科学博物館に移設する。

愛・地球博で話題となった360度全天球映像システムを上野国立科学博物館に移設する。 |

| 2007年 | 平成19年 | |

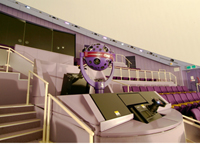

ハイブリッド・プラネタリウムの最新鋭機「CHIRON HYBRID」を鹿児島市立科学館、 千葉市科学館に納入。

ハイブリッド・プラネタリウムの最新鋭機「CHIRON HYBRID」を鹿児島市立科学館、 千葉市科学館に納入。 |

| 2008年 | 平成20年 | |

仙台市天文台PFI事業の構成企業として、弊社が運営を行う新仙台市天文台が開館。

仙台市天文台PFI事業の構成企業として、弊社が運営を行う新仙台市天文台が開館。 |

| 2009年 | 平成21年 | |

藤沢市湘南台文化センターこども館に「CHIRON HYBRID」を、富山市立博物館に「バーチャリウムⅡ」を納入。

藤沢市湘南台文化センターこども館に「CHIRON HYBRID」を、富山市立博物館に「バーチャリウムⅡ」を納入。みえこどもの城(他社製プラネタリウム)を当社のHYBRID技術により改修し、「バーチャリウムⅡ」を納入。 他社製の光学式プラネタリウムも全天周デジタル映像システムと一体的に制御することが可能となった。 |

| 2010年 | 平成22年 | |

1億4000万個を超える恒星の投映を実現する「CHIRON」、高輝度LED光源を採用した「CHRONOSⅡ」「PANDORA」を開発。世田谷区立教育センター、品川区立五反田文化センター、羽田空港国際線旅客ターミナル(東京国際空港ターミナル株式会社/TIAT)にそれぞれ納入する。

1億4000万個を超える恒星の投映を実現する「CHIRON」、高輝度LED光源を採用した「CHRONOSⅡ」「PANDORA」を開発。世田谷区立教育センター、品川区立五反田文化センター、羽田空港国際線旅客ターミナル(東京国際空港ターミナル株式会社/TIAT)にそれぞれ納入する。 |

| 2012年 | 平成24年 | |

「CHIRON」をLED化し1億4千万個の恒星を投映する「CHIRONⅡ」を開発し、1号機を多摩六都科学館に納入する。

「CHIRON」をLED化し1億4千万個の恒星を投映する「CHIRONⅡ」を開発し、1号機を多摩六都科学館に納入する。同機が「世界で最も先進的な光学式プラネタリウム」として認定される。 |

| 2014年 | 平成26年 | |

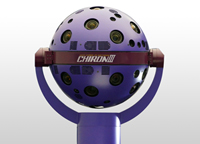

肉眼で見ることの出来る約9,500個の恒星すべてに固有の色を付加し、星の明るさだけでなく色彩までをも再現した「CHIRONⅢ」を開発。

肉眼で見ることの出来る約9,500個の恒星すべてに固有の色を付加し、星の明るさだけでなく色彩までをも再現した「CHIRONⅢ」を開発。 |

| 2015年 | 平成27年 | |

「CHIRONⅢ」をベースとして、四日市市立博物館の独自の仕様を加えたオリジナル製品「CHIRON4○1」を開発、納入。

「PANDORA」の後継機で恒星球にデジタルシャッターを内蔵し、傾斜型ドームにも対応した「PANDORAⅡ」を開発。

「CHIRONⅢ」をベースとして、四日市市立博物館の独自の仕様を加えたオリジナル製品「CHIRON4○1」を開発、納入。

「PANDORA」の後継機で恒星球にデジタルシャッターを内蔵し、傾斜型ドームにも対応した「PANDORAⅡ」を開発。

|

| 2016年 | 平成28年 | |

「CHIRONⅢ HYBRID」を札幌市青少年科学館に納入。日本初となるリアル8Kのドーム映像システムを福井市自然史博物館分館(セーレンプラネット)に納入。

「CHIRONⅢ HYBRID」を札幌市青少年科学館に納入。日本初となるリアル8Kのドーム映像システムを福井市自然史博物館分館(セーレンプラネット)に納入。創業90周年を記念し、光学性能を始め、利便性や機能の細部にまでこだわった単眼鏡「GT-M518」を製作。国内の科学館、博物館などのミュージアムショップおよび五藤テレスコープ株式会社(弊社子会社)で販売開始。 |

| 2017年 | 平成29年 | |

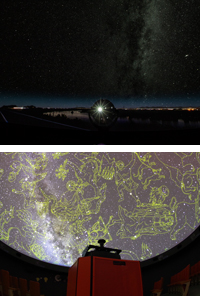

小・中型ドーム対応の新型プラネタリウム「オルフェウス / ORPHEUSTM」を開発。世界で初めて全88星座絵の投映を可能とした光学式プラネタリウムで、〝緻密で美しい星空〟だけでなく、薄明薄暮や夕日の色合い、月食などを再現する他、各種座標を実装。1号機を高知みらい科学館に納入。

小・中型ドーム対応の新型プラネタリウム「オルフェウス / ORPHEUSTM」を開発。世界で初めて全88星座絵の投映を可能とした光学式プラネタリウムで、〝緻密で美しい星空〟だけでなく、薄明薄暮や夕日の色合い、月食などを再現する他、各種座標を実装。1号機を高知みらい科学館に納入。 |

| 2018年 | 平成30年 | |

安城市文化センターに星空の見え方にこだわった「CHIRONⅢ(特別仕様機)」を納入。

安城市文化センターに星空の見え方にこだわった「CHIRONⅢ(特別仕様機)」を納入。レーザー光源の高精細プロジェクターを採用した単眼式の全天周デジタル映像システム「バーチャリウムX Solo」を能代市こども館に納入。 |

| 2019年 | 令和元年 | |

国立科学博物館「シアター36〇(さんろくまる)」の全天球映像システムをこれまでより高精細な映像が投映できる設備に更新。

国立科学博物館「シアター36〇(さんろくまる)」の全天球映像システムをこれまでより高精細な映像が投映できる設備に更新。倉敷科学館センターに「CHIRONⅢ(特別仕様機)」を納入。HYBRIDシステムとして、4K解像度の全天映像と10K解像度のパノラマ映像を融合。 |

| 2020年 | 令和2年 | |

港区立みなと科学館、米子市児童文化センターに「ORPHEUS HYBRID」を納入。

港区立みなと科学館、米子市児童文化センターに「ORPHEUS HYBRID」を納入。 |

| 2021年 | 令和3年 | |

世界最大規模の天文施設上海天文館(中国)、DENZAI環境科学館(室蘭市)に「ORPHEUS HYBRID」を納入。

世界最大規模の天文施設上海天文館(中国)、DENZAI環境科学館(室蘭市)に「ORPHEUS HYBRID」を納入。 |

| 2022年 | 令和4年 | |

小型ドーム対応の新型プラネタリウム「イーサリオス」を開発。1号機を最上広域市町村圏事務組合教育研究センターに納入。西日本最大級の30ⅿ水平ドームを有するスペースLABO(北九州市科学館)に「CHIRONⅢ HYBRID」を納入。

LEDドームシステムを自社開発し、販売を開始。

小型ドーム対応の新型プラネタリウム「イーサリオス」を開発。1号機を最上広域市町村圏事務組合教育研究センターに納入。西日本最大級の30ⅿ水平ドームを有するスペースLABO(北九州市科学館)に「CHIRONⅢ HYBRID」を納入。

LEDドームシステムを自社開発し、販売を開始。

|

| 2023年 | 令和5年 | |

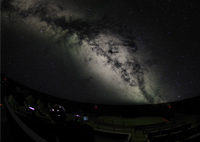

10億個を超える微恒星で天の川を再現する恒星原板を開発。同原板を「ケイロンⅢ」に組み込んだハイブリッド・プラネタリウムとして、東大阪市立児童文化スポーツセンター ドリーム21に納入。

10億個を超える微恒星で天の川を再現する恒星原板を開発。同原板を「ケイロンⅢ」に組み込んだハイブリッド・プラネタリウムとして、東大阪市立児童文化スポーツセンター ドリーム21に納入。 |