2026.02.02 / トピックス

【100周年事業/同時企画】あの人の心に残る、はじめての星空(Episode 6)

各界の著名の方々に、初めて心に残った星空の記憶を寄稿いただく【100周年事業 「心に残る、はじめての星空」】の同時開催のシリーズ企画です。

※ 以下敬称略

Episode1 : 渡部潤一 自然科学研究機構 国立天文台 上席教授(9月1日公開)

Episode2 : 井上あずみ 歌手(10月1日公開)

Episode3 : 吉川 真 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授(11月4日公開)

Episode4 : 佐治晴夫 北海道美宙天文台 名誉台長 (12月1日公開)

Episode5~: 桑島法子 声優 (1月6日公開)

Episode6~: 大木伸夫 ミュージシャン(2月2日公開)

Episode7~: 土屋礼央 ミュージシャン(3月2日公開予定)

Episode8~: 順次公開予定

Episode 6:大木伸夫(ACIDMAN) ミュージシャン

僕の心に残っている星空は、2010年に南米ボリビアのウユニ塩湖で見た星空です。当時、南米チリのアタカマ砂漠に建設中だったALMA電波望遠鏡の存在を知り、その壮大な計画に心を打たれ、「ALMA」という楽曲を制作しました。

国立天文台のご協力のもと、その楽曲のミュージックビデオを現地で撮影する機会にも恵まれました。

ALMA電波望遠鏡での撮影を終えた翌日、隣国ボリビアのウユニ塩湖へ。その夜に目にした星空は、想像をはるかに超える光景でした。それまで星空は見上げるものと思っていましたが、そこでは地平線から天の川銀河がせり上がり、見渡す限りの星々が広がっていました。あまりに圧倒的な星空に畏怖の念を覚え、心が震え、涙が止まりませんでした。

宇宙には数え切れない星が有り、悠久の時を超えて今が有る。

僕らはこの宇宙に生かされている。

あっという間の人生。

争い合っている場合ではない。

殺し合っている場合ではない。

許し合い、愛を伝えていこう。

どんなに綺麗事と言われようとも、世界は美しい事を伝え続けようと心に決めた瞬間でした。

【略歴】

“生命”“宇宙”をテーマにした壮大な世界を表現し続けている3ピースロックバンドACIDMANのボーカル、ギター。2002年アルバム「創」でメジャーデビュー。現在までに13枚のオリジナルアルバムを発表、7度の日本武道館単独ライブを開催し成功を収めている。さいたまスーパーアリーナにてロックフェス「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI”」を主催し、2022年は2日間で約4万人を動員。2023年、自身の楽曲「ALMA」が、国際天文学連合(IAU)主催・アジア太平洋地域の天文学に関する国際会議「APRIM2023」のテーマソングに決定。会議初回開催から、テーマソングの設定は世界初。手塚治虫原作「火の鳥」とのコラボレーション、宇宙航空分野の専門家との対談、坂本龍一氏による楽曲参加など、各分野で注目され高い評価を得ている。シリーズ累計2700万部突破のベストセラー漫画実写化で、動員210万人・興収30億円を突破した大ヒット映画『ゴールデンカムイ』の主題歌として「輝けるもの」を書き下ろし。2025年10月29日、13作目のオリジナルアルバム「光学」・初のトリビュートアルバム「ACIDMAN Tribute Works」を2作同時発売。2026年4月より、全国ツアー「ACIDMAN LIVE TOUR“光学”」開催。全国11ヶ所を廻り、18年振りの幕張メッセにて最終日を迎える。オフィシャルサイト:http://acidman.jp/

Episode 5:桑島法子 声優(青二プロダクション)

本当の星空ではありませんが、私の声優として初めてのアニメレギュラーは、SF宇宙を舞台にした『機動戦艦ナデシコ』でした。

オープニングで最初に映し出される宇宙がとても印象的でわくわくして……。そこからずっと、何故かはわかりませんが、宙(ソラ)にご縁のある出演作が多く、現在は『宇宙戦艦ヤマト』のリメイクシリーズで森雪役を演じています。

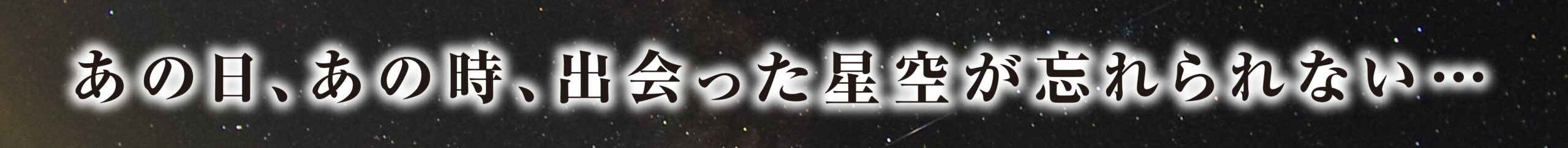

新人の頃からプラネタリウム番組の声、というお仕事も時々やらせて頂き、気付けばナレーションも任せていただけるようになる中、忘れられないのはやはり、映像クリエイターKAGAYAさんのプラネタリウム番組『銀河鉄道の夜』に語りとして参加出来たこと。夢のような銀河鉄道。圧倒的な没入感に心が震えました。十数年以上続くロングラン上映も異例のことだそうです。

本当の空でなくとも、プラネタリウムという空間で宇宙や星々について考えたり、想いを巡らすことが出来るのは、ささやかな幸福だと思います。その瞬間のお手伝いが出来るのが嬉しいし、私にとってプラネタリウムの声のお仕事は、一生“特別”なのです。

【略歴】

12月12日生まれ。岩手県出身。 青二プロダクション所属。デビューしてまもなく大ヒットアニメ『機動戦艦ナデシコ』のヒロイン、ミスマル・ユリカ役に抜擢される。以降、『犬夜叉』の珊瑚役をはじめ、『機動戦士ガンダムSEED』のナタル・バジルール役、フレイ・アルスター役、『ハートキャッチプリキュア!』の明堂院いつき:キュアサンシャイン役、『ヤマトよ永遠に REBEL3199』森雪役、ゲーム「原神」ラウマ役など、人気作品のキャラクターを数多く演じている。番組ナレーターとしても活躍中。2001年から宮沢賢治作品を朗読する“朗読夜”をライフワークとして続けており、これらの活動が評価され、2009年に花巻市主催「第19回宮沢賢治賞・イーハトーブ賞」で、イーハトーブ賞奨励賞を受賞。第73回全国植樹祭いわて2023にて「虔十公園林」を朗読。2010年からは、岩手県の希望郷いわて文化大使を務めている。

Episode 4:佐治晴夫 北海道美宙天文台 名誉台長

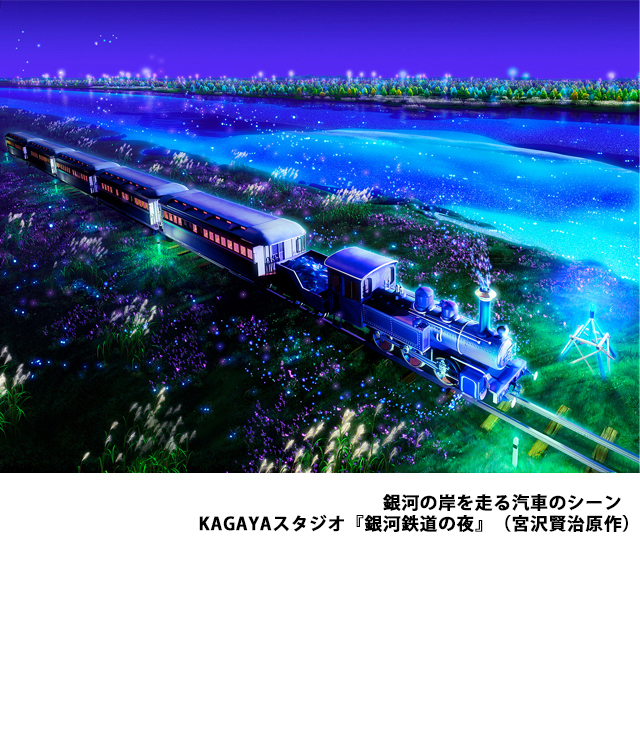

太平洋戦争開戦からわずか4ケ月後の1942年4月18日(土)の昼過ぎ、友人と下校途中の私たちの頭上に覆いかぶさるかのように見慣れない双尾翼の飛行機が超低空で飛来、近隣の森の中から高射砲射撃が始まりました。驚いて家に駆け込んだ時に空襲警報のサイレンが鳴りました。今から83年前(2025年掲載時点)のことです。これは前年12月8日(現地時間7日)、日本軍による真珠湾奇襲攻撃への報復と日本国民への戦意喪失を狙ったアメリカ空軍による日本本土への決死の初空襲でした。その翌週、朝礼の後、担任の先生が言われたのです。「今週の土曜日に、君たちを連れていきたいところがある」その行き先が、当時日本には2基しかなかったプラネタリウムの1基が設置されていた有楽町の東日天文館でした。トロイメライの美しい調べとともに、暮れていく空に輝く星の世界に圧倒されました。戦時にもかかわらず、授業のはじめには宮澤賢治の作品の読み聞かせをしておられた先生は、万人に対して最も公平な存在が星であり、星に親しむことこそが、平和を築く礎石になると思っておられたのではないかと今では推測しています。後に物理学を専攻し、宇宙創生の謎に挑むきっかけとなった忘れ難い出来事でした。

【略歴】

東京大学物性研究所を経て、松下電器東京研究所主幹研究員、玉川大学、県立宮城大学教授、鈴鹿短期大学学長、JAXA宇宙連詩編纂委員会委員長などを歴任。現在、同短期大学名誉学長、北海道・美宙天文台名誉台長、大阪音楽大学客員教授。

Episode 3:吉川 真 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授

星を見ることに興味を持ったのは、小学5年生の頃です。親にねだって口径10cmの反射望遠鏡を買ってもらい、栃木市にある自宅の庭で毎晩のように望遠鏡を覗いていました。遠い過去の記憶として思い出されるものは、最初に見た土星の姿。図鑑に出ている写真のような立派なものではないですが、真っ暗な空間に小さいながら環を持って浮かんでいる姿を見て、宇宙の不思議さの虜となりました。それが、現在の仕事に繋がったのだと思います。

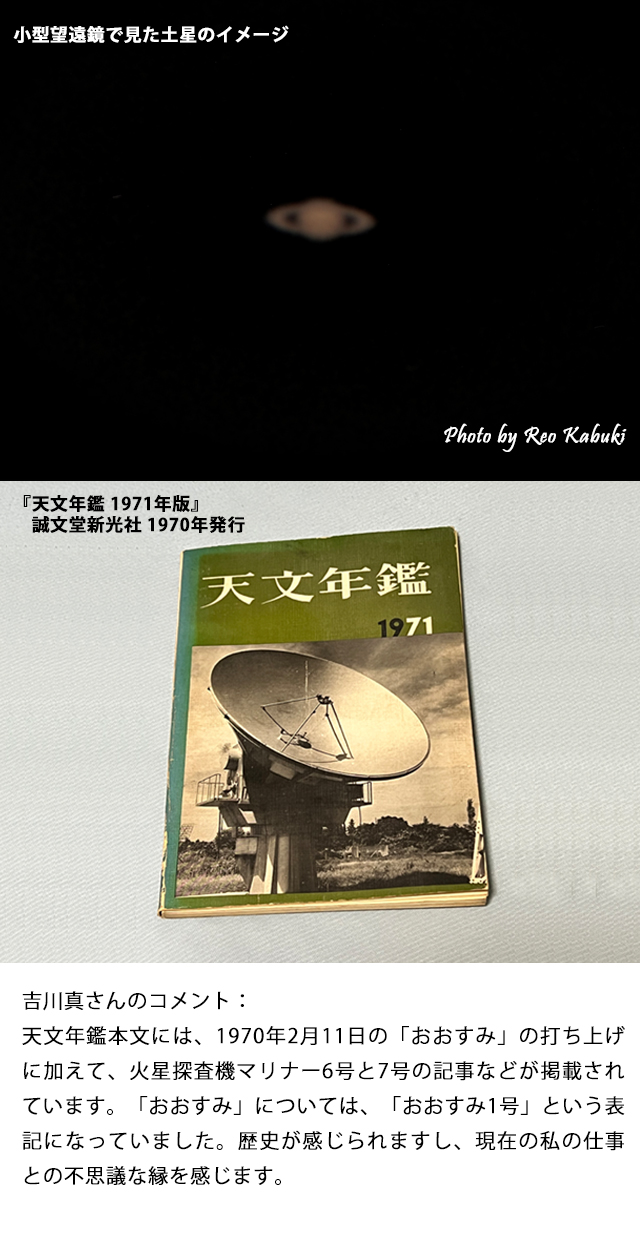

では、なぜ、急に星に興味を持ったのでしょうか。小さい頃は虫や、理科の実験・工作が好きでした。それがどうして星にも興味を持ったのでしょう。ふと、父親が「天文年鑑」を買ってきたことを思い出しました。実家の物置を探してみると、誠文堂新光社が発行した1971年の「天文年鑑」がありました。1971年というと、9歳、小学3年生から4年生の頃です。小学生にとってはちょっと難しすぎる本を父親が買ってきた理由は謎です。久しぶり(55年ぶり?)に開いてみますと、最初のページに人工衛星「おおすみ」が夜空を移動している写真が載っていました。あ、実はここで運命が決まっていたのですね・・・。

【略歴】

1962年、栃木県栃木市生まれ。理学博士。宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所(ISAS)准教授。JAXAでは、「はやぶさ」および「はやぶさ2」のプロジェクトマネージャ、ミッションマネージャを務め、現在、プラネタリーディフェンスチーム長。科学誌「Nature」が選ぶ2018年の10人(The 2018 Nature's 10)に選出された。

Episode 2:井上あずみ 歌手

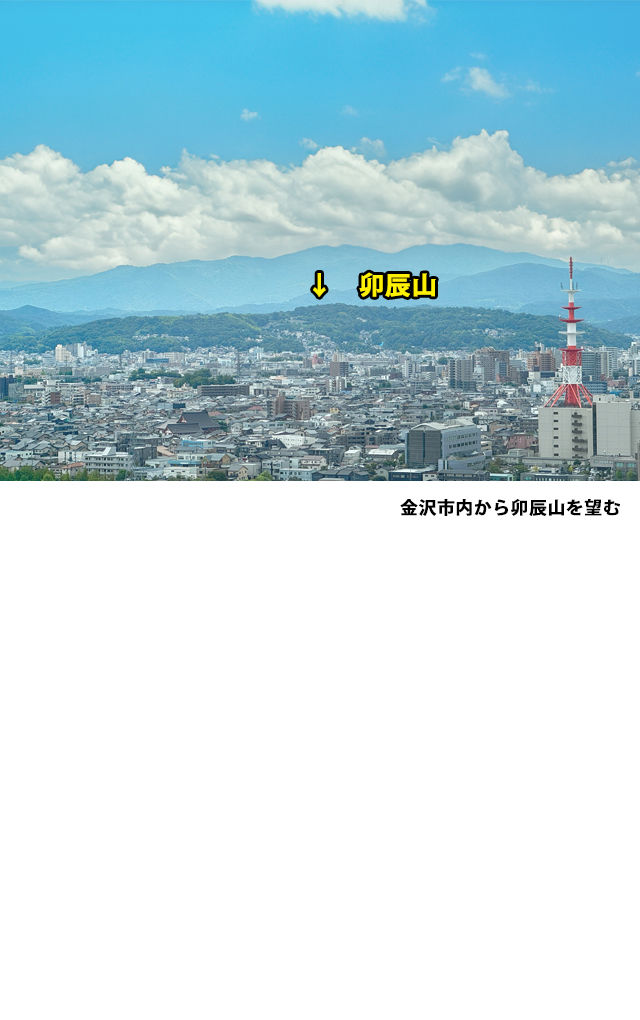

私は小学4年生から地元のテレビ局が主催するMRO児童合唱団に所属していました。5年生の夏休み、なんとウィーン少年合唱団が来日してジョイントコンサートをするという一大事があり、合唱団で合宿トレーニングをすることになりました。合宿所のある卯辰山(金沢市の郊外)で見た満天の星空が、私のこころに残る一番の思い出です。小さな星がたくさん集まって大きな夜空を彩るように、私たちの小さな歌声もみんなで力を合わせて美しいハーモニーを奏でようと心をひとつにしました。合宿の成果もあり公演は大成功、終演後にはウィーン少年合唱団の指揮者の先生に声をかけられ握手しました。何を言ってるかは分かりませんでしたが、きっと「君はすばらしい歌声をもっている、これからも頑張ってください、期待しています」と言っていたんだろうと思うことにしました(笑)。

それから50年、自分の歌を信じて歌手になり、それからずっと歌手として人生を歩んできました。今はまだ完全復活に向けてリハビリを続けながらですが、これからも歌手として生涯をまっとうしたいと思います。

【略歴】

86年に『天空の城ラピュタ』エンディング「君をのせて」を歌い注目を集める。続く『となりのトトロ』『魔女の宅急便』などスタジオジブリ宮崎駿監督作品の主題歌やイメージソングを歴任。

2023年8月、40周年記念公演の当日に脳出血で緊急搬送。1年半のリハビリを経てステージに復帰した。

Episode 1:渡部潤一 自然科学研究機構 国立天文台 上席教授

初めて夜空を意識したのがいつの頃だったのかを考えるたびに思い出す景色がある。

おそらく、幼い頃住んでいた社宅の庭で、親父の肩車にのって眺めた空だ。東の山の端から顔を出したばかりのまん丸な満月がぽっかりと浮かんでいた。

物心がついたのは福島県でも比較的なだらかな地形が続く阿武隈山地の中の棚倉町というところだった。小高い山々が四方を囲んでいるが、子供ながらに山は大きく見えており、その山の端に上った真ん丸の月の輝きに驚いていた覚えがある。夕暮れではあったが東の空はオレンジ色にはならずに青色のままで、そこに真っ白な水晶玉のような月が浮いていたのがとても印象的だった。

それからだろうか、夜空を見上げる機会があれば、月を探し、星を探していた。もしかしたら、その頃にはすでに望遠鏡が欲しいとねだったのかもしれない。小学生になる頃には、小さな小さな屈折望遠鏡がすでに手元にあったからだ。

年に何度かは阿武隈山中に行く機会があるが、今でも満天の星や輝く月が同じ顔をして迎えてくれるのは嬉しいものである。

【略歴】

1960年福島県会津若松市生まれ。

理学博士。東京大学理学部天文学科卒、東京大学東京天文台、自然科学研究機構国立天文台副台長を経て、現在、上席教授・天文情報センター長、総合研究大学院大学教授。

国際天文学連合では惑星定義委員として準惑星という新カテゴリーを誕生させ、冥王星をその座に据えた。