プラネタリウムの変遷

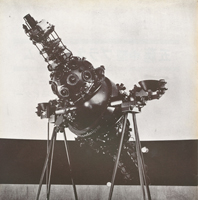

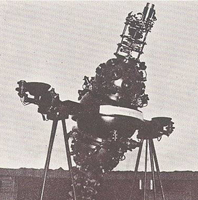

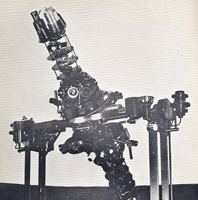

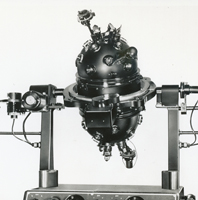

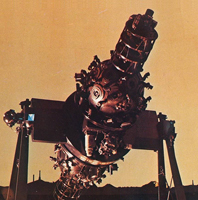

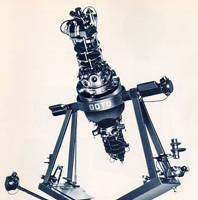

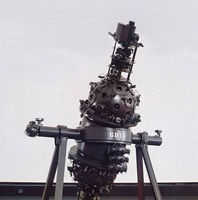

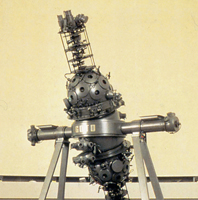

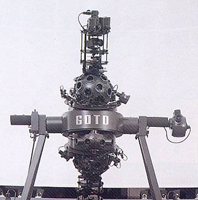

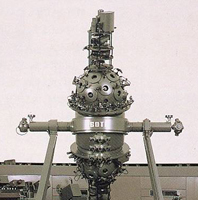

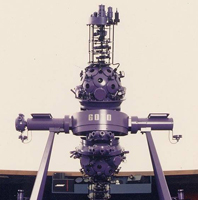

1959年(昭和34年)、国産初のレンズ投映式プラネタリウムM-1型を自社開発して以降、 数多くの機種を世に送り出してきました。当初は、恒星球が端部に配置されているツァイス型を検討するも、機械的な剛性不足や光学的精度の悪化を防ぐために、モリソン型を採用。五藤式プラネタリウムの基礎が形作られました。この時、得られた多くの技術要素は、その後のL-1型やコンピュータ化された現在のプラネタリウム製品にも活かされています。

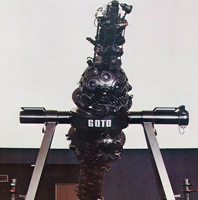

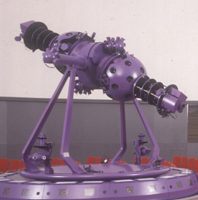

1970年代に入ると、回転架台とスカイライン(風景投映機)を組み込んだ今日のプラネタリウムシステムの原型が登場。以後、1980年代に至るまで、GX、GMなどのGシリーズと呼ばれるプラネタリウムへと続きます。これらの多くには、当時、画期的であったオートマット(自動演出)機能が採用されました。自動制御装置により、数十台のスライド投映機を用いて演出することが可能となり、プラネタリウム施設に〝解説〟ではなく〝番組〟という概念が生まれました。

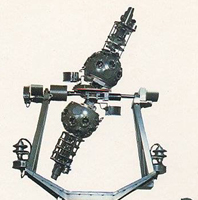

1980年代に入ると、世の中ではパーソナル・コンピュータが使われ始め、プラネタリウムにもその技術が反映されるようになります。1981年(昭和56年)にスペースシャトルが打ち上がり、人類が地球を見下ろす視点を獲得したことも重なり、傾斜型プラネタリウム(GSS型)が誕生。全天周映像が併設され「宇宙劇場」と呼ばれました。これ以降、プラネタリウムはメカトロニクス時代に入りました。

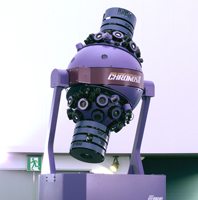

1990年代には、コンピュータ(自動演出)とマニュアル(手動演出)を一体的に操作できる〝スーパー・インテリジェント機能〟や〝宇宙型〟と呼ばれる新型投映機が開発され、国内外に数多く納入されています。

2000年(平成12年)代には、全天周デジタル映像システムと光学式プラネタリウムを融合させた「ハイブリッド・プラネタリウム」が誕生しました。多くのスライドプロジェクターが全天周デジタル映像に集約され、美しい星空は光学式プラネタリウムを用いて投映されるようになりました。どんなにプロジェクターの解像度が向上しても、美しい星空を表現することは光学式には適いません。最新のプラネタリウムでは、天の川の一つ一つが星で表現されたり、肉眼で眺めることの出来る星空全てに固有の色が付けられているなど、リアルで美しい星空を作る試みは現在も続いています。

-

M-1 (マース) -

L-1(サターン) -

M-2(ジュピター) -

S-3(ビーナス) -

S-1 -

S-2 -

L-2(GL-20) -

GM-15 -

GS-8 -

GX-10 -

GE-6 -

GMⅡ -

GX -

GS -

GEⅡ -

GN -

GL -

GSSⅠ -

GMⅡ-SPACE -

GSSⅡ -

G1014si -

G1518si / G1920si -

GSS-HELIOS -

GSS-URANUS -

SUPER-HELIOS -

GSS-CHRONOS -

SUPER-URANUS -

CHIRON -

CHRONOSⅡ -

PANDORA -

CHIRONⅡ -

CHIRONⅢ -

PANDORAⅡ -

ORPHEUS -

AETHERIOS